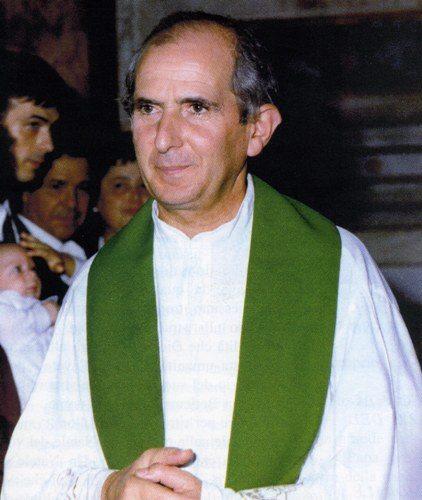

Trent’anni fa, il 15 settembre del 1993, la mafia uccideva a Brancaccio don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano beatificato come martire dalla Chiesa nel 2013. Per gentile concessione della casa editrice Rizzoli pubblichiamo un brano della biografia “Pino Puglisi – il prete che fece tremare la mafia con un sorriso” del giornalista Francesco Deliziosi.

Aveva grandi orecchie, grandi mani, grandi piedi. Sapeva essere allegro e scherzare anche su se stesso. Padre Pino spiegava che le orecchie grandi gli servivano per ascoltare meglio, le mani grandi per accarezzare con più tenerezza, i piedi grandi per camminare veloce e soddisfare subito le richieste di aiuto. «E quella testa pelata?» domandavamo – impertinenti – noi ragazzi del ginnasio. Lui concludeva, passandosi una mano sulla calvizie: «Per riflettere meglio la luce divina». Era stonato, ma non rinunciava a cantare. Dava appuntamenti e arrivava puntualmente in ritardo. Soffriva di gastrite e mangiava lo stesso scatolette, pur di sbrigarsi. Diceva: «La benzina è il mio pane», perché preferiva riempire il serbatoio dell’auto (usata) piuttosto che il frigorifero. Per poter accorrere ovunque, anche di notte. Poi, preso dalla fretta e da mille pensieri, perdeva le chiavi, era sbadato, guidava da far paura, si dimenticava le precedenze. Si alzava all’alba per pregare e, alla fine della giornata, esausto si addormentava sulla poltrona mentre leggeva.

Era un prete senza conto in banca, con le tasche vuote e la casa (popolare) piena di libri. Donava tutto il suo tempo agli altri e aveva lo scaldabagno rotto e i rubinetti che schizzavano acqua dappertutto. Gli proposero gli incarichi più gravosi, scartati da tutti, e lui li accettò. Poi gli offrirono chiese ricche, posti di prestigio, e lui li rifiutò: «Non sono all’altezza, rimango qui tra i poveri». Andava alle riunioni ecclesiali e si sedeva in ultima fila. Era un intellettuale raffinato ma non lo faceva capire a nessuno. Invece di fare dotte citazioni ai convegni, parlava in dialetto con gli operai. Lo chiamavano «monsignore» e lui rispondeva: «Dillo a tuo padre». Anzi, in dialetto: «A to’ patri».

L’ho conosciuto tra i banchi durante l’ora di religione. Entrava in classe infreddolito nel suo immutabile, logoro giubbotto blu e in quindici anni credo di non averlo mai visto con un cappotto. Bassino, esile, orecchie a sventola, camminava a piccoli passi con le scarpe enormi, come se avesse paura di essere portato via dalla tramontana. E ne veniva fuori un’andatura trascinata, quasi da montanaro. Prima di lui arrivava il suo sorriso. Parlava piano, cercando con difficoltà le parole giuste. Ma quando ti ascoltava sembrava che per lui nell’universo esistessi solo tu. I ragazzi gli affibbiavano nomignoli e lui se ne appropriava come un vanto. Come quel «3P» (dalle iniziali delle parole «padre Pino Puglisi») con cui firmava dediche e bigliettini. Sotto la sua ala siamo cresciuti io e Maria, la compagna di classe che è diventata mia moglie. Lui ci ha seguiti dalla cresima al matrimonio, quando diventò parroco noi lo abbiamo seguito fino a Brancaccio. Per dargli una mano e forse anche un segno di conforto con una presenza amica tra tanti volti sconosciuti. Ma in meno di tre anni padre Pino riuscì a vincere la diffidenza e a rimettere in cammino la comunità. Intanto era nato il nostro primo figlio, Emanuele. «È venuto bene, potete riprendere lo stampo e farne un altro» propose carezzando il neonato. «Dobbiamo battezzarlo subito, dobbiamo battezzarlo subito» ripeteva ogni volta che ci presentavamo alla sua messa, spingendo con fatica la carrozzina giù per i gradini che portavano allo scantinato. Negli ultimi mesi a Brancaccio, infatti, 3P non aveva più neanche la sua chiesa: era crollato il soffitto e lui, che possedeva una pazienza degna di Giobbe, celebrava in uno spoglio sotterraneo. «Dobbiamo battezzarlo subito»: lo disse anche l’ultima domenica prima di essere ucciso, l’ultima volta che l’abbiamo visto vivo. Noi non capivamo il motivo di tanta fretta, lui ormai sapeva che non gli restava molto tempo, appena una manciata di giorni in quel caldo settembre 1993 (…).

Era questo il miracolo di padre Puglisi: comunicava la forza di credere nella possibilità di non dover vivere per sempre sotto il tallone dei boss, marchiati dallo stigma di Cosa nostra. Quando arrivarono i primi attentati e un giornale lo chiamò «prete antimafia», mi disse che non si riconosceva affatto in quell’etichetta. E che durante la sua vita non era mai stato «anti» qualcuno ma aveva sempre lavorato «per» costruire qualcosa. Così dall’altare invitò persino i mafiosi al dialogo: «Perché non volete che i vostri bambini vengano da me? Parliamone, discutiamone» (…). Il 15 settembre con la sua Uno rossa arrivò sotto casa, in piazzale Anita Garibaldi. Parcheggiò quasi davanti al portone di legno. Aveva già infilato le chiavi nella toppa, quando un uomo sbucando dal buio gli si parò davanti. «Me l’aspettavo» gli venne da dire mentre abbozzava un sorriso. L’ultima cosa che sentì fu un fruscio di passi veloci alle sue spalle.

Dal libro di Francesco Deliziosi

“Pino Puglisi – il prete che fece tremare la mafia con un sorriso”, edito da Rizzoli