E la Terra tremò. Terremoto del Belice: Felice Cavallaro racconta quei terribili giorni vissuti dopo le scosse del 14 e 15 gennaio 1968.

“Mio padre, operatore della Rai, mi aveva arruolato nella sua truppa, avevo 18 anni… Zavoli raccontava con parole capaci di arrivare al cuore, scoprii il mestiere di giornalista”

La terra cominciò a muoversi domenica, all’ora di pranzo. E mia nonna che, dopo 60 anni, aveva memoria del terremoto di Messina s’attaccò al suo rosario. Ma non bastò. La notte la scossa fu più forte. E in pochi minuti da via Salinas, dal nostro palazzo con le finestre su Villa Trabia, ci ritrovammo tutti in macchina nel piazzale di Villa Sperlinga. Su una vecchia Millecento, subito circondata da un tappeto d’auto, da intere famiglie allarmate, donne terrorizzate come mia madre, bambini infreddoliti e mio padre costretto a correre in via Cerda, al centro di Palermo, alla sede Rai, dove un drappello di suoi colleghi, giornalisti e tecnici, si radunava per capire dove schizzare con cineprese e registratori per filmare il terremoto, per raccontarlo su radio e Tv.

Bastò poco per apprendere che i veri danni erano fuori città. Ma con notizie imprecise e confuse. Nel Belice, si disse quella notte. Senza immaginare che nell’entroterra della provincia di Trapani interi paesi costruiti con creta e tufo sarebbero stati rasi al suolo da una ancor più potente scossa nel pomeriggio di lunedì.

E quell’appuntamento con il disastro, con la morte di più di 300 persone, finimmo per viverlo quasi in diretta. Perché, mentre il terremoto s’abbatteva devastante sull’esistenza di intere popolazioni, mio padre mi aveva arruolato con rammarico nella truppa Rai in partenza per quei paesi allora lontanissimi. La scelta serviva ad alleggerire mia madre che si sarebbe occupata di mio fratello, diciassette anni appena compiuti.

Non era la prima volta che gli correvo dietro col compito di attivare gli spot delle luci, di reggere il Nagra, il registratore professionale con i nastri come ruote, o di tenere pronti gli chassis della Arriflex, cioè i raccoglitori della pellicola da 16 millimetri da incastrare nella cinepresa. E, ricordando quel tempo, comprendo di usare termini di difficile decodificazione per i millennials, per i ventenni di oggi. Io avevo fatto l’abitudine con quel linguaggio, conquistato da un mondo che, da studente irrequieto, mi aveva già portato a frequentare la redazione de “L’Ora scuola”.

Bisognerebbe aprire una parentesi per ricordare cos’era quel giornale del pomeriggio con le sue battaglie civili, con le sue cronache, ma anche con la pagina curata da una maestra come Giuliana Saladino, cronista potente, capace di cogliere i fermenti e di accogliere nell’ammezzato della palazzina di piazzetta Napoli i ragazzi che, prima ancora del Sessantotto, si muovevano nei licei palermitani occupandosi di diritto al lavoro e della guerra da bloccare in Vietnam. Pur con una somma di ambiguità e contraddizioni. Sputando “yankee go home” contro gli americani, ingabbiati com’eravamo in discutibili steccati ideologici, pronti a inneggiare, infatuati, al presidente-dirigente Mao Tze Tung. Leggendo, però. Informandoci. Cercando comunque di capire e interpretare il mondo intorno, con tutti i limiti di quella vulcanica stagione sfociata in botte da orbi con i fascisti, mentre alcuni di loro si avviavano a imprese violente.

A Villa Sperlinga nella notte del terremoto sembrarono saltare le barriere che separavano neri e rossi, spaccati e aggressivi quando si occupava una scuola o ci si fronteggiava in un’assemblea di istituto. Abitavano in zona gli studenti di Garibaldi, Cannizzaro, Meli, Industriale. Sembrò scattare la tregua. Ci si sfiorava, ignorandosi, fra gruppi contrapposti. Ma quella sera c’era chi alleggeriva la tensione, come il mio compagno del Cannizzaro che, violando l’ordine dei genitori, tornò a casa in via Giusti per afferrare la chitarra a riscaldare l’attesa dell’alba, quando ancora né lui né io ci saremmo immaginati di trovarci qualche anno dopo come cronisti al Giornale di Sicilia, io accanto a lui, Enzo Mignosi.

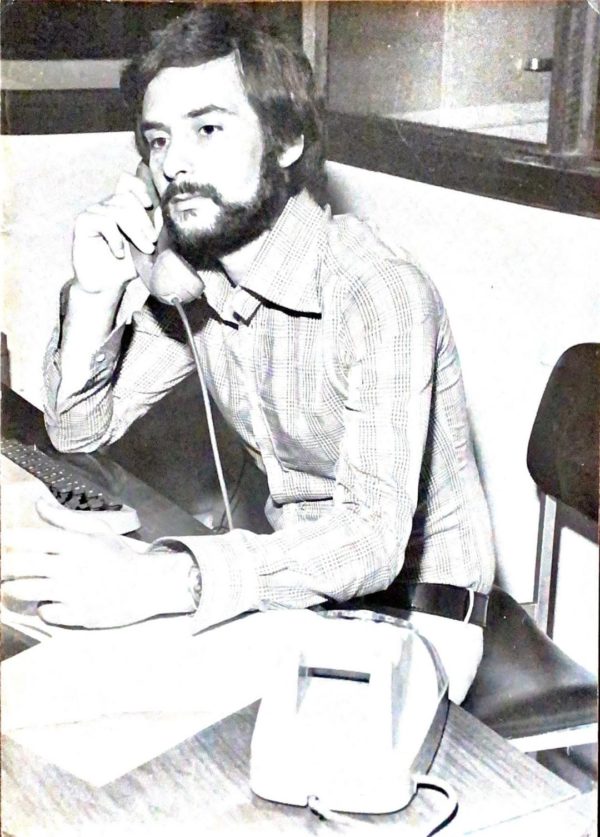

La sera dopo il suo mini concerto si fece senza di me. Già partito per il Belice con la truppa Rai. Meta raggiunta dopo ore e ore di curve, di rallentamenti in coda a colonne di jeep, ambulanze e furgoni militari, stipato sul sedile posteriore della Millecento guidata da mio padre. Accanto a lui, Aldo Scimè, la voce del “Gazzettino di Sicilia”, allora. E dietro con me Vincenzo Stallone, loro fraterno amico, il registratore a tracolla, l’uomo del sonoro, nelle trasferte sempre a fianco di mio padre che con la sua Arriflex aveva cominciato a inquadrare la Sicilia nel 1954, alla nascita della Tv.

L’immagine che mi resta impressa della tragedia è quella Millecento arrampicata fra i tornanti di Gibellina e Montevago. Riesco a vederla dall’esterno mentre la sequenza s’allarga scoprendo colline di macerie, paesi ridotti in rovine, un vigile del fuoco con tuta e faccia imbiancate dalla polvere muoversi come un trampoliere fra montagnole di mattoni, tegole e travi traballanti, gridando al vuoto: “C’è qualcunooo?”.

Cinepresa in spalla, Nagra attivato, il microfono a Scimè, io a montare un cavalletto. Si gira. Ecco le immagini che avrebbero fatto commuovere il mondo e che, nei giorni successivi, sarebbero state utilizzate anche per uno struggente reportage di Sergio Zavoli, il padre del giornalismo televisivo, il pioniere di “TV7”, arrivato da Roma e da noi incrociato una sera, credo a Gibellina, la città poi ingessata nel Cretto di Burri. E Zavoli scosse davvero il Paese raccontando la tragedia anche in un servizio al Telegiornale, annunciato in studio da un giovanissimo Piero Angela.

La rabbia per i soccorsi che ritardavano si miscelava alla pena per la sciagura abbattutasi contro la parte più povera del Paese e Zavoli raccontava con parole capaci di arrivare al cuore: “I terremoti coprono tante cose e ne scoprono tante altre. Mettono a nudo una infinità di abitudini, di affetti appartenuti gelosamente. Svelano o lasciano trasparire che cos’era un uomo da vivo. E nascondono i morti nel fondo delle macerie. Come se questa miseria contadina, bracciantile, operaia, questa secolare povertà quotidiana custodita nelle case di tufo non fosse anch’essa da seppellire insieme con le sue vittime…”.

Zavoli ricostruiva la vita sezionando la morte. E io avrei ricordato fiero una presentazione che il maestro non può avere memorizzato, quando in una di quelle sere frenetiche mio padre mi indicò, “E’ mio figlio”, e lui allungò una stretta di mano. Si andava rapidi. Bisognava fare la spola con Palermo o con Punta Raisi, per assicurare i servizi al Telegiornale. Per “riversare”. Bisognava tornare in sede, in via Cerda, per fare sviluppare in laboratorio le bobine, le “pizze” di celluloide e trasmetterle in teletrasmissione a Roma, in via Teulada. Si correva per il “riversaggio”, come dicevano tutti. Anche se il mio Pc mentre scrivo mi segnala adesso la parola in rosso, come se non esistesse, come se non fosse mai esistita, mentre restava scolpita nella testa di un ragazzo che s’impadroniva del gergo tecnico, un codice capace di farti sentire parte di una squadra.

Ma c’era un altro modo per fare accelerare l’arrivo di quelle “pizze” dal Belice a Roma. La corsa di rientro deviava qualche volta verso Punta Raisi o Boccadifalco dove mio padre agganciava un pilota dell’Alitalia o il comandante di un aereo militare convincendoli a caricare una scatola con quattro, cinque bobine appena girate e consegnarle a Fiumicino o a Ciampino all’autista frattanto inviato da via Teulada.

La corsa in macchina in quelle sere era una corsa sulla Millecento di mio padre, spesso usata al posto della “Giardinetta” di servizio con la targhetta Rai sul parabrezza, una vecchia macchinetta aziendale tutta legno e vetri, una sorta di mini van della Fiat, ma davvero mini. Con il bagagliaio a vista, zeppo di casse metalliche con parco luci, registratore, cavalletti, chassis di ricambio per la cinepresa poggiata come un neonato nel suo alloggio. Tutto a vista. E a rischio furto. Ma non quando mio padre, oltre al sottoscritto, si portava dietro un singolare antifurto: Ben, un massiccio e alto bulldog che in casa usavamo come un cavallino. Un pezzo di pane, ma bastava guardarlo per stare alla larga dal suo muso schiacciato, accucciato fra quei beni preziosi. Così protetti dagli sciacalli.

Un termine che scoprii una di quelle notti proprio fra le macerie di Montevago dove ci fermammo davanti ad una camionetta e a un carabiniere di guardia a una collinetta off-limits dove i vigili del fuoco ammassavano quadri, soprammobili, specchiere, quel che restava di prezioso. “Altrimenti arrivano gli sciacalli”, ripeteva l’appuntato che, oltre a separare e custodire gli oggetti d’oro, aveva dovuto trovare un contenitore per una quantità di pistole e fucili emersi da quelle sventurate costruzioni. A riprova che la morte raccontava e scoperchiava pure la vita segreta degli individui. Ricordo quel carabiniere, custode di ori e armi, per giorni bloccato lì con la sua camionetta, avvolto in un cappotto, unico rifugio un furgone dei vigili del fuoco attrezzato con materassini.

La fatica restava scolpita nei volti dei soccorritori. Ma bastò la gioia di un salvataggio per cancellarla da quello di Ivo Soncini, uno dei pompieri catapultati dal Nord, da Reggio Emilia, il vigile che estrasse viva la piccola schiacciata dai sassi, la piccola Eleonora. Un prodigio colto dallo scatto di un altro grande maestro, Nicola Scafidi, autore di tante foto da prima pagina. Un prodigio che strinse e allargò il cuore di chi tremava per “Cudduredda”, come chiamarono la bimba gridando al miracolo consumato in poche ore perché, povera creatura, si spense dopo l’arrivo in ospedale. Simbolo mai dimenticato della tragedia. Ed è in questo sforzo di memoria che quelle immagini divennero veicolo di denuncia e richiesta di attenzione. Basti pensare che molti quotidiani, con le scosse cominciate la domenica a pranzo e senza la memoria della nonna, avevano riportato la notizia parlando di pochi feriti e qualche casa lesionata. Rimessi in linea dai racconti dei loro inviati e dalle immagini che “riversavamo” correndo su una Millecento.